私たちの研究室では、微生物の形や形態や構造、生態などの基礎的な研究をもとに感染症のコントロールや感染予防についての研究を行っています。

研究メンバー

- 桜井 直美

- 藤田 智也

地域包括的な感染予防対策の推進

キーワード:保健・医療・福祉の連携、介護職、感染症、感染予防

様々な感染症がニュースをにぎわす昨今、正しい感染症に対する知識と、適切な感染予防対策が求められています。本研究室では、健康な人から老人施設で生活する人、病院に入院する人まで、それぞれの特性にあった感染予防対策を立案し、パンフレット、ポスター、講習会などにより広く情報を提供しています。

作成したハンドブックやポスターの一部

マイクロナノバブル水の抗菌効果

キーワード:マイクロナノバブル水、グラム陰性菌、抗菌効果

マイクロナノバブルは直径数µm以下の気泡で、水処理や医療等の分野で大きな期待を集めている技術であり、抗微生物効果についても期待されています。このマイクロナノバブル水の抗菌効果を微生物学的に解析し、抗菌効果があるのか、それはマイクロナノバブル水のどのような作用によるものかを明らかにし、実際の医療・福祉現場に応用していきます。

各種細菌に対するマイクロナノバブルAの効果

病原細菌のVBNCに関する研究

キーワード:病原細菌、Viable but nonculturable(VBNC)、病原性

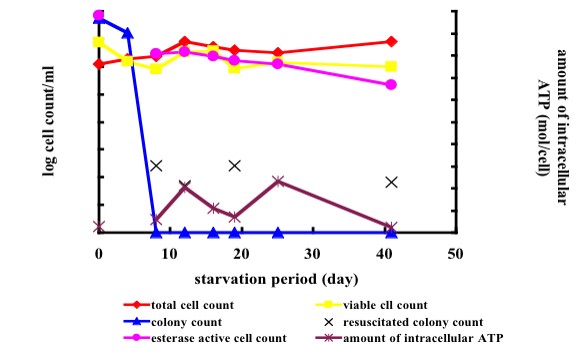

VBNCとは、環境中で細菌が生存しているが分裂・増殖出来ない状態で存在している事を示しています。病院内で患者さんに感染症を引き起こす菌(緑膿菌、セラチア菌、アシネトバクター菌など)は環境常在菌でもあり、院内感染が起きた場合、原因究明は困難を極めています。これらの弱毒菌は環境に存在している場合はVBNC状態であり、何らかの刺激により分裂・増殖を開始し、種々の毒素・酵素などを産生してヒトに病原性を発揮するのではないかと考えられます。VBNCに移行する条件やVBNCから復帰する条件を明らかにすることで、病院内の環境を整え、院内感染を低下させる一助としたいと考えています。

栄養を制限した場合の菌数の変化を表したもの

細菌の形態形成および分裂機構に関する解析

キーワード:細胞分裂、細胞融合、遺伝子伝播、L型菌

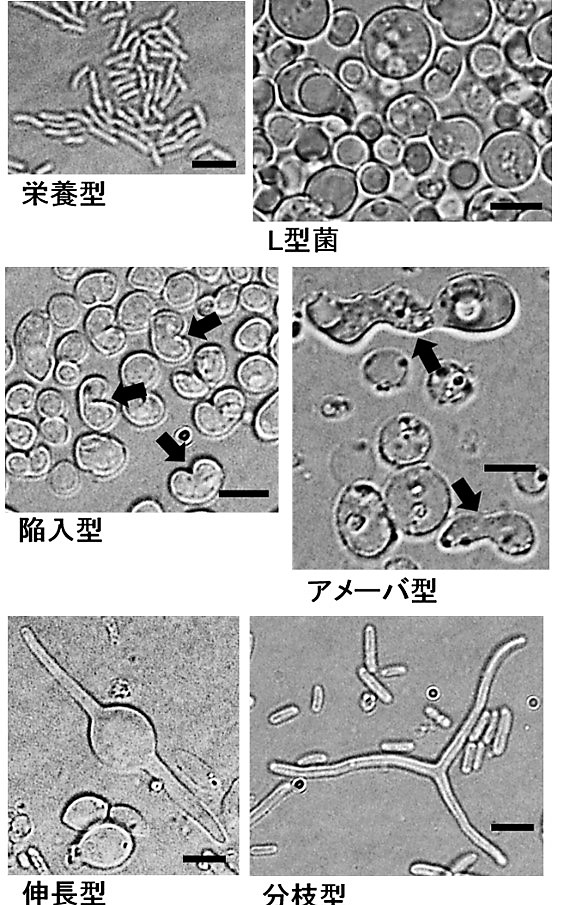

病原細菌の形態は宿主への定着など感染性や病原性に関係し、その構成因子は抗菌薬の格好の標的になり得るため、細菌学、医学および薬学における重要な研究対象である。一方で、細菌の祖先である細胞壁がない原始融合細胞においては、頻繁に遺伝情報の水平伝播が生じ、ヘテロな遺伝情報を有していたと考えられているため、近年ではマイコプラズマやL型菌のような細胞壁が欠失した細菌をモデルにして生物進化学的な意味合いを意識した研究も行われている。本研究では、様々な感染症の患者から見出されているL型菌のユニークな形態変化を大腸菌をモデルに確認した(写真)。これらの形態変化は、細菌の分裂や細胞修復に係る既知の形態形成因子の新奇な役割と機能、および偶発的な細胞融合による表現型可塑性の顕れであると捉えて、L型菌が形態変化を起こすときの形態形成因子の細胞内挙動の観察、そのときの細胞接着や細胞融合による遺伝子伝播の可能性について分子生物学的手法を用いた解析を行っている。本研究は、医学や生物学の基盤になる汎用性の高い学術的知見を提供することを目的としている。

L型大腸菌が栄養型に復帰する過程で観察される多様な細胞形態.スケールバー:2.0µm